那些書寫未及的風景

The Unwritten Landscapes

2025. 08. 22-2025. 09. 28

啟明出版 ChiMing Publishing

莊東橋 Chuang Tongchiao

黃至正 Huang Chihcheng

楊佳蓉 Yang Jiarong

楊寓寧 Yang Yuning

劉恩霖 Liew Enlin

潘麒方 Pan Chifang

鍾祖祥 Chung Tsuhsiang

龔寶稜 Kung Paoleng

Krisaya Luenganantakul

木木藝術很榮幸在8月下旬為各位帶來與啟明出版及藝術家三方共同合作的展覽--《那些書寫未及的風景》,展期將自2025年8月22日開展,持續至9月28日。

《那些書寫未及的風景》是一場關於閱讀、圖像與創作之間微妙關係的展覽。我們以選書為起點,邀請九位藝術家以作品回應書中情境、語感與敘事線索,在文字與圖像之間展開一次自由的轉譯與再創作。文字承載的不單僅是故事與思想,同時亦為視覺的召喚。當代文學中的情感層次、斷裂的時序、與記憶相關的物件與風景,與藝術創作的節奏與空間感相互呼應。藝術家在閱讀中生成的,不是插圖或詮釋,而是一種平行於書本的感知書寫——以繪畫、雕塑、拼貼與裝置回應閱讀,將文本中的情緒結構、未言明的慾望、或詩句的微光,轉化為可觀看的風景與形式。

此次展覽展出作品有的源自記憶片段的重組,有的來自書寫的空白與語言的中斷;有的則延續文本未完成的敘述,在視覺與物件中建立自己的語法與節奏。這些創作不再附屬於文學,而是在並行的路徑上開展各自的風景,讓「書寫未及」的部分成為觀看的起點。閱讀既是創作的方法,也是理解圖像的座標。當我們翻閱這些書,或凝視這些作品,會發現文字與藝術始終相連——共享同一個感官的世界,只是以不同方式書寫人與世界的關係。

木木藝術誠摯邀請各位前來看展,《那些書寫未及的風景》--2025年夏末最和緩的一片風景。

■ 本次展覽開放時間調整為每周五至日𝟭𝟲:𝟬𝟬 - 𝟮𝟭:𝟬𝟬,歡迎涼爽時來訪。

精選作品 Selected Works

莊東橋 Chuang Tongchiao

2011 法國巴黎賽爾季國立高等藝術學院,國家高等造形表現文憑(DNSEP)

2010 德國卡爾斯魯厄藝術學院,恩斯特・卡哈梅勒工作室課座學生計畫

2009 法國巴黎賽爾季國立高等藝術學院,國家造形藝術文憑(DNAP)

2003 大葉大學造形藝術系繪畫組

莊東橋的創作常從生活經驗與地景轉換出發。北海岸與南方平原的遷徙經歷,使他在日常中累積大量風景片段:海浪、山形、田野、盆栽與雲彩,皆化為記憶中的元素,並透過幾何與抽象的符號在畫布上重新組合。

在作品〈思緒的落腳處〉中,藝術家試圖回應「居所」的追尋。尚未找到真正落腳之地以前,記憶裡的風景便成了心靈的棲身處。他以留白營造流動的時空感,使作品不局限於特定地點,而是開放觀者帶入自身感受,在這些由自然與日常構築的形與色之間,找到一處安放思緒的所在。

思緒的落腳處, 蠟筆、紙本, 191 × 35.5 cm, 2017, 畫廊自藏

黃至正 Huang Chihcheng

畢業於東海大學美術系碩士班創作組,自2015年起全職創作,受膠彩水墨訓練影響頗深,經常是以金屬箔作為基底材、運用墨水、棉線、影像等複合媒材展現不同的演繹可能,關注的議題包括私家族史、生死議題、情慾展演等。

曾獲文化部選為 Art Taipei「Made In Taiwan-新人推薦特區」藝術家、2015年臺南新藝獎首獎、2016年及2019年天美藝術基金會舉辦的台灣當代藝術家海外參訪計畫及2021年台灣當代藝術家出版計畫獲獎人。作品曾受臺南市立美術館及國立臺灣美術館典藏。於2015年受邀至日本茨城縣筑波美術館「新進藝術家育成展」參與展出、也於 2015年、2018 年分別參與國立台灣美術館的策展「夢‧棲地 ─館藏青年藝術主題展」「花之禮讚-四大美術館聯合大展」、2019年參與國家人權博物館之「言論自由日特展」、2021年受邀製作國立台灣文學館「可讀·性—臺灣性別文學變裝特展」之裝置藝術。

至正的作品經常往返年幼歲月,探討人的關係如何質變,也在這當中觸及了生命的各個面向與時間感知。

楊佳蓉 Yang Jiarong

2011年畢業於臺北藝術大學美術史研究所。

作品聚焦於當代生活的親密關係,描繪一對男女在不同情境中的情感表徵,並透過空間形式、感性物件和敘事方法所折射的言外之意,映照出關係中隱微的情感與情緒,尋找可以喚起感受與意義的繪畫形式。

對藝術家來說,親密關係是一種交雜著私密與集體的經驗,最私密之處可能包含對他人的模仿,旁觀他人生活也能觸動絕對的個人感性,期待藉由每一次的繪畫,呈現這些曖昧或難以言說的時刻。在自我微觀與他者共感之間,情感形象雖然模糊,卻能不斷產生新的輪廓,那也是繪畫對其來說最動人的地方。

楊寓寧 Yang Yuning

楊寓寧以花藝師與視覺藝術家⾝份於台灣活動,畢業於東海⼤學美術系研究所,作品以平⾯繪畫與空間裝置為主,亦參與地景藝術節、公共藝術製作與展覽。

寓寧通過⾃由戲耍的⽅式展延材質的物理性質,將其置放在各種隱喻脈絡中進⾏組織,以此作為創作⽅式。創作時的發想多來⾃感官感受,以及⾃然律。 創作空間裝置時,常使⽤來⾃動植物組織的有機物質,如蜂蠟、花朵、糯米紙、昆蟲翅膀、蛇蛻等,這些物質具有某種⽣物性的氣味,它們纖細、脆弱,能快速反應⼈類較難察覺的細微環境變化,如風的流動、空氣濕度與⽇照。這些從⽣命中剝落的組織,在展⽰的過程中經受著各種環境壓⼒,也召喚觀者對於⽣命與環境的敏銳覺察,同時回應著稍縱即逝的審美主題。

劉恩霖 Liew Enlin

2021年畢業於國立臺北藝術大學美術學系,並於2025年取得國立臺南藝術大學造形藝術研究所碩士學位。

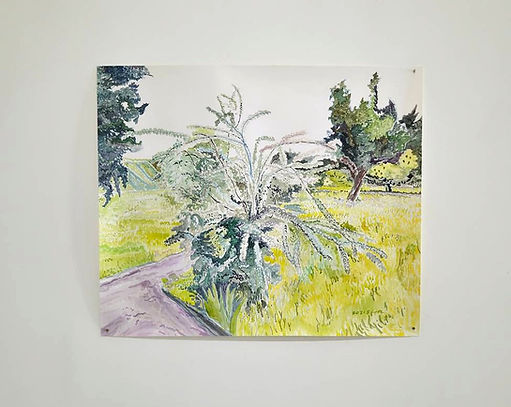

創作以風景為出發點,關注記憶、感知與視覺之間的曖昧關係。劉恩霖的作品中常出現大量似曾相識、稍縱即逝的畫面,與傳統、穩定且長久的風景構成對比。這些風景並非圖像重構後的再符號化,而是透過繪畫過程的消化與內化,提煉出集體的風景記憶——或許是尚未抵達的遠方、曾經親臨卻逐漸模糊的記憶、又或是介於夢境與現實之間的印象。

劉恩霖以繪畫作為與世界重新相遇的儀式,彷彿掃視世界風景後將之收入心靈抽屜,經由個人的系統分類、把玩與沉澱,轉化為畫布上的風景重構。在其筆下,風景不只是現實的對象,更是一種召喚、一種慾望的投射與感性的延展。面對畫布,他總保持從容與優雅,等待創作與世界的再一次對話。

自2022年以來,劉恩霖持續參與展覽,其創作亦獲得2024年「世安美學獎」造型藝術類入選,以及陳啟川先生南藝造形藝術獎的肯定。

潘麒方 Pan Chifang

畢業於國立清華大學藝術與設計研究所碩士,以油彩為主要創作媒材,作品大多以生活環境中的景物與風景為主題,歷年來獲得臺灣銀行藝術祭、全國百號油畫大展、桃城美展 、大墩美展、全國美展…等眾多獎項肯定,亦獲玉山銀行、清華大學及新竹市文化局之作品公眾典藏。

麒方的創作展現了日常生活的詩意,他將日常風景中的細微變化,如天氣、溫度和情感等,轉化為充滿層次感的色彩拼貼。這些作品不僅保留了色彩的真實性,還融入了他對當下氛圍的敏感觀察,使畫面充滿生動的情感和記憶。潘麒方運用不規則的色塊組合,將現實景色重構為多層次的視覺體驗,讓觀眾能夠感受到似曾相識的景象,卻又重新發現其中的美感。

風景寫生不僅是描繪,同時是藝術家對自然觀察、理解和情感融入的呈現。

鍾祖祥 Chung Tsuhsiang

畢業於國立臺北藝術大學創作研究所,主修水墨。

鍾祖祥的創作根植於個人夜行的經驗。他偏好在夜晚獨自穿梭於無人的街道、海邊與山區,於黑暗之中尋求感官與精神的深層對話。當周遭的一切沉入夜色,人與環境的邊界變得模糊,他將這樣的沉浸式經歷轉化為創作動能,探索黑暗所承載的情緒、感知與時間感。

在他筆下,夜不只是背景,更是一種流動的質地與情緒的容器。作品往往呈現光與影之間細微的變化,揭示白日難以察覺的現象與存在。鍾祖祥關注那些被黑暗吞沒、卻又在其中浮現的事物,及人在面對不可知與不可思議時的慌張與雀躍。他認為夜晚的黑不只是遮蔽,也是一種顯現,是能讓人看見暗本身的時刻。

龔寶稜 Kung Paoleng

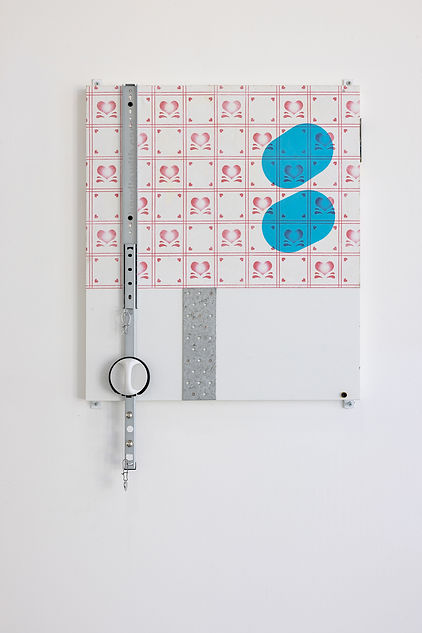

目前生活、工作往返於台灣桃園及韓國首爾。

近年創作是基於不同層次的空間和居家場景的研究。試圖透過作品抓取空間中隱藏的開口,抑或那些潛藏在家用物件、(房屋內)固定裝置、建築的可能用途。 揉雜房屋,容器和人類對美好生活之想像作為路徑,進而打開其他可能,並且模糊空間和藝術形式的界線。

畢業於英國皇家藝術學院繪畫系碩士及臺北藝術大學美術系學士。作品陸續於台灣、香港、韓國、英國等地展覽,亦參與在地社群及建築之合作項目,2022 x-site計畫:藍屋及2021橋洞計畫。榮獲獎項包含2022年台南新藝獎,2019臺北美術獎優選。

_edited.jpg)

Krisaya Luenganantakul 黃柳

黃柳是一位泰國陶藝家及大學講師。她曾在泰國朱拉隆功大學擔任全職講師,並於易三倉大學擔任兼職講師。黃柳的國際駐村經歷十分豐富,包含2017年日本滋賀縣立陶芸の森、2015年芬蘭北極陶藝中心、2013年加拿大Medalta陶藝美術館,以及2007年至2008年美國緬因Watershed 陶藝中心。同時她也在撰寫當代陶藝評論,並出版於泰國藝術雜誌及陶藝期刊。黃柳畢業於美國紐約州羅徹斯特理工學院,取得陶藝的藝術創作碩士學歷,並取得國立成功大學創意產業設計研究所博士學位,從事陶藝的創作實務研究。

黃柳相信手作的力量會激發人的心智。藉由重複創作陶藝,她發覺人的身體需要時間來接觸並熟悉新的媒材與創作過程。這樣的體會讓她瞭解,除了外在身體,從事創作的心靈也是一個調整過程,也是生命的隱喻;黃柳將她的過程視為像呼吸般一樣流暢。